昔ながらのコンクリートブロックでできた寒くてカビだらけの汚い洗面所を壁に断熱材を施してリフォームしてみました。

洗面化粧台・クッションフロアも一新し、壁は日本ケイソウ土建材社のエコ・クィーンという珪藻土を塗ってみましたよ。

同じ内容を動画でも紹介しています。合わせてご覧ください。

前編

後編

壁のカビは結露が原因

今どきの新築のお宅は木造でも鉄骨でも当然断熱材が壁の中に入っており、室内と室外の気温差による結露はほとんど無いと思いますが、今回リフォームした物件は、ブロック塀と同じものを家の壁にしていて、コンクリートブロックの外側はモルタルを2㎝程塗ってあり、室内側も同じく薄塗のモルタルで仕上げてあるものでした。

室内の壁は洗面脱衣所で湿気が多い事も理由に結露で壁がボロボロ&カビだらけでした。

流石にコンクリートブロックだけでは冷気が中にまで伝わってしまい寒いわけです。

コンクリートブロック自体は多孔質な為、意外と空気層があり、断熱の効果もあると言われますが、現代のウレタンなどの断熱材などと手で触って比べてみると温度の違いを感じる事ができます。

これはコンクリートブロックに蓄熱性能がある為だと思われます。(詳しい解説記事見つからず個人の見解)

リフォーム開始

洗濯機・洗面化粧台の取り外し

今回の住宅は水道管が室外に張り巡らさてれおり、室外から壁をぶち抜いて室内に取り込んでありました。

止水栓から先の蛇口側の水道管を取り外す場合はパイプレンチ×2やモンキーレンチが必要です。

いずれもホームセンターで購入可能です。

※注意 水道管が錆びて腐りかけている場合は無理に外そうとすると違う部分まで破損してしまう可能性が十分あるので、不安な方は水道屋さんを呼んでください。

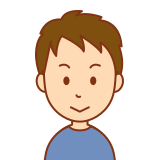

掃除・除菌

結露でカビが生えた壁はボロボロになっていたのでスクレーパーやハンマーでそぎ落としておきます。

一番ひどい部分は深さ2㎝位の穴が開いていました。怖っっ

壁があまりにもボロボロで穴だらけになってしまった場合はモルタルで穴を補修しましょう。

ホームセンターに壁補修用のインスタントセメントがありますので使うと便利です。

カビの生えた壁には除菌の為、エタノールをスプレーで噴霧しておきます。

ほとんどの壁がカビに汚染されていたので念入りに除菌しました。

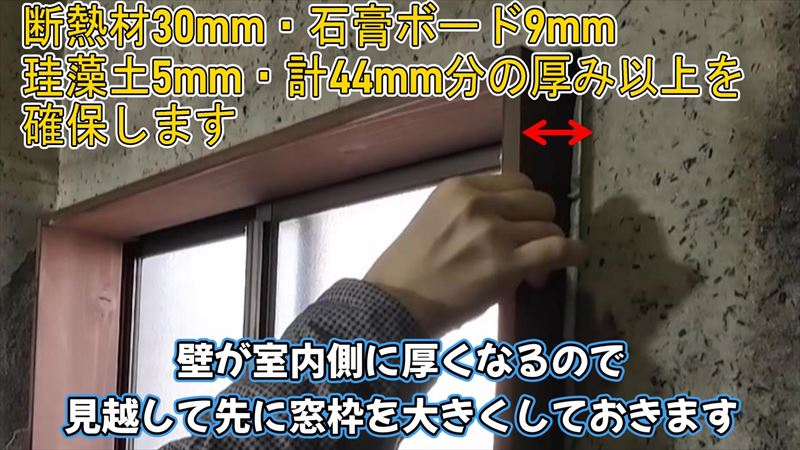

窓枠に見切りを取り付ける

コンクリートブロック壁の室内側に30mm厚の断熱材を入れるので窓の開口部分に壁が厚くなっても良い様に木の枠を取り付けます。

ホームセンターで幅150mm×厚み15mmの板を買い、窓の大きさに枠組みしました。

※塗装をする場合は枠を作った時点で塗装しておきます。

現状の窓枠にはめた時に上下左右、各1㎝ずつ隙間が開く大きさにしました。

新しい窓枠をハメたら空いた隙間に楔を入れ窓枠を固定します。

この時窓枠が歪まない様に取り付けます。

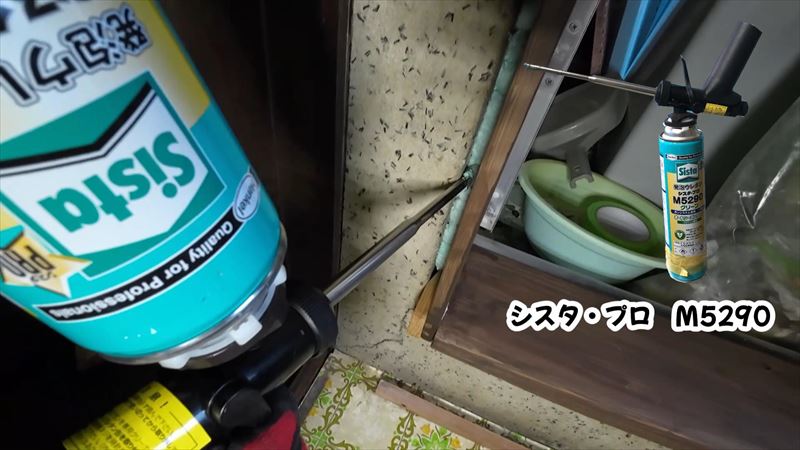

既存の窓枠との隙間に発泡ウレタンを充填していきます。

これは新しい枠を完全固定する意味と断熱の二つの理由で行います。

専用ガンで繰り返し使えるタイプです。(ガンだけで8000円位する)

断熱材の取付け

スタイロフォームと言う断熱材を変性コーキングで壁に貼り付けていきます。

写真の様に直に壁に張る部分は室外面に接していない部分としました。

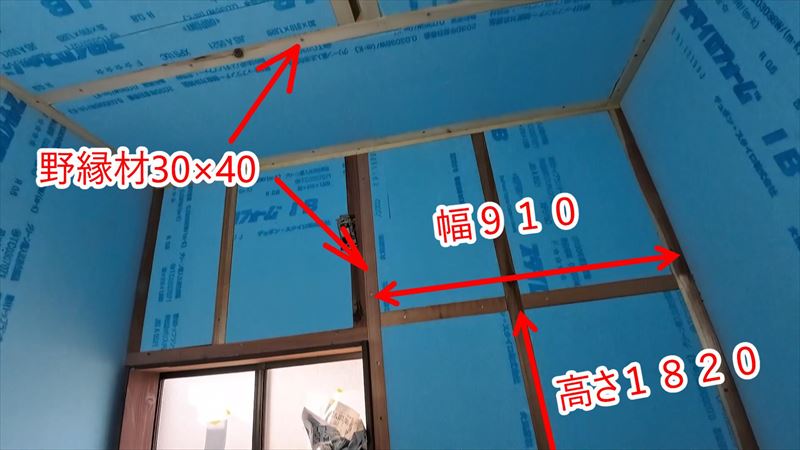

室外に面している壁は30×40の野縁を石膏ボードの下地として回し、その野縁の中に断熱材を入れました。

室外と天井面は石膏ボードをビス止めする間隔に野縁材を入れ、野縁材の間にスタイロフォームをハメていきます。

石膏ボードの大きさは910×1820mm

厚みが9mmと12mmが一般的です。

石膏ボードを取付け

断熱材を張り終えたら、次は石膏ボードを張っていきます。

野縁材を入れた部分はビスで固定し、断熱材を直貼りした部分はまた変性コーキングで貼り付けていきます。

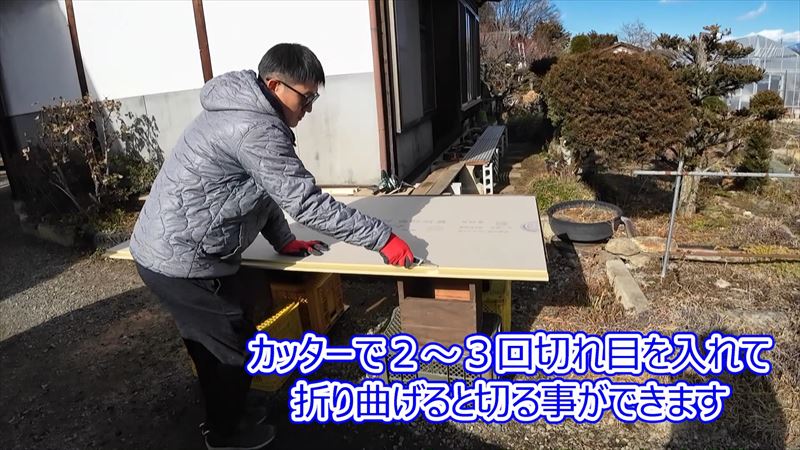

石膏ボードは専用の丸ノコが無くてもカッターナイフで切断する事ができます。

印に合わせて定規を当て2~3回カッターで切れ目を入れます。

切れ目を支点にバキッと下方向へ折り曲げます。

裏紙が残るのでもう一度カッターを入れて完了です。

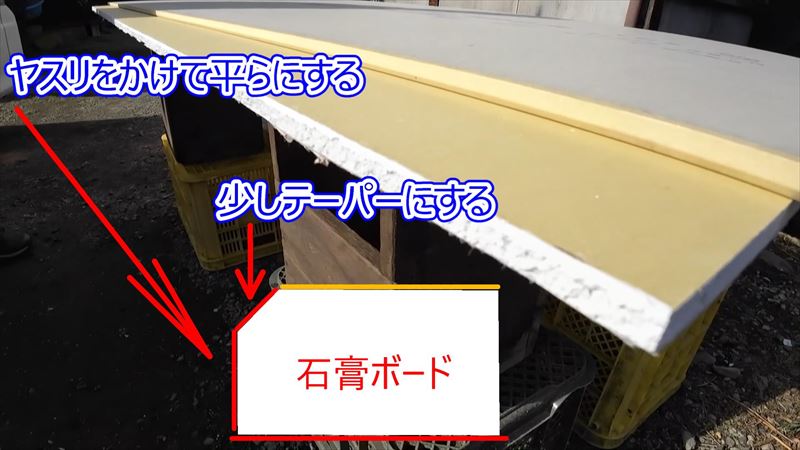

切断面が凸凹しているので中目~荒めの鉄工ヤスリで整え、黄色い紙側の切り口を少しテーパーにやすり掛けします。

テーパー部に石膏ボードの補修パテを入れる為です。

張ると写真のような感じになります。

コンセントや水道部分は切り抜き、繋ぎ目にはV溝が出来るので、パテを埋める事ができます。

パテ埋めは壁が後々ひび割れてこない様に必ず行う工程ですので省略してないけません。

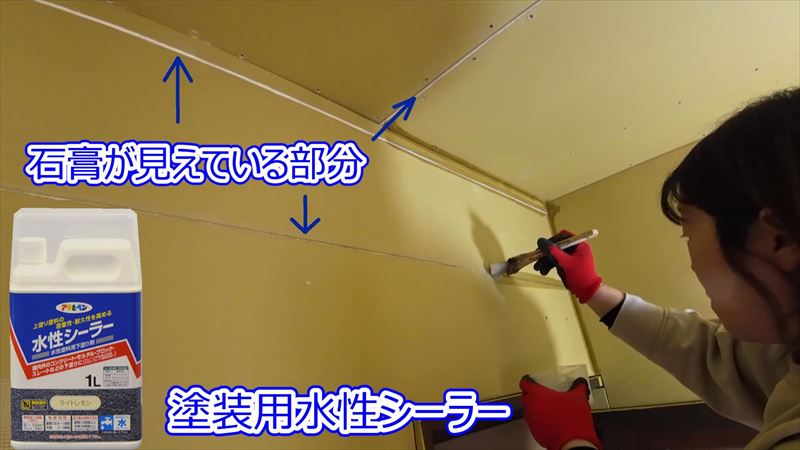

石膏ボードに珪藻土の下地を作る

石膏ボードが張れたら、珪藻土を塗る下地処理をしていきます。

石膏ボードの切り口にシーラーを塗る

↓

石膏ボードの繋ぎ目・ビスの窪みに下塗り剤を塗る

↓

乾燥

↓

ファイバーテープを貼る

↓

下塗り剤を全体に塗る

石膏ボードの切り口に水性シーラーを塗布する

塗装用の水性シーラーを石膏ボードを切断して石膏がむき出しになっている部分とコーナー部分に塗布します。

珪藻土を塗った時に他の部分と吸水率の違いによるひび割れの防止です。

木工用ボンドを水で薄めて使ってもいいみたいです。

石膏ボードの繋ぎ目、ビス穴を下塗り剤で平滑にする

エコ・クィーン専用下塗り剤「NGU」を水で練ってからボードの継ぎ目・ビスの穴に刷り込んでコテで石膏ボード面と平らにする。

始めて左官作業をする方は下塗り剤を壁に塗ること自体が難しい為、コテではなく、ゴムヘラを使って壁に塗り付けた方が良いかもしれません。(自分はゴムヘラで行いました)

目地等にファイバーテープを貼る

包帯の様な網目のファイバーテープ(粘着付)を角部や前工程で行った下塗りの上・開口部の角に張ります。

これもひび割れ予防です。

前工程で石膏ボードの繋ぎ目に下塗り剤を塗りましたが、下塗り剤が完全に乾いたらその上からファイバーテープを貼り付けます。

石膏ボード同士の角や、開口部(窓枠を付けた部分)の角にも貼り付けます。

片面に粘着が付いているので簡単に張ることができますが、角などは角部に隙間が開かぬよう、きっちりと角に沿って張ります。

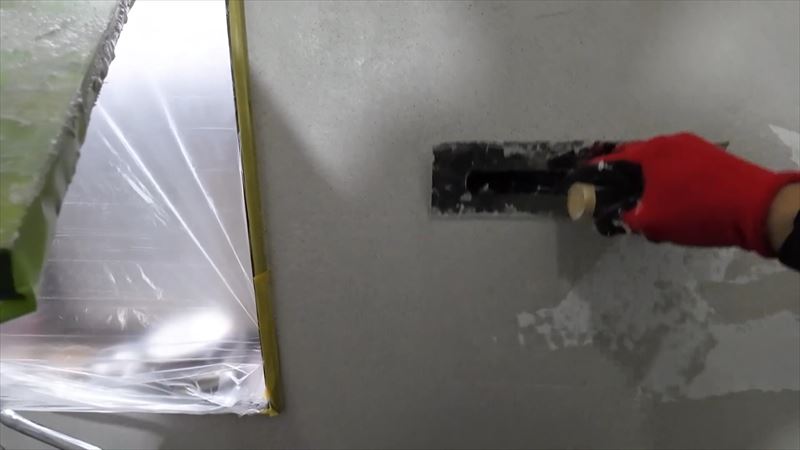

下塗り材を壁全体に塗る

前工程で使った下塗り材を今度は壁全体(珪藻土を塗る部分)に塗っていきます。(標準厚み1mm)

壁と壁の角や天井との角など、とにかく角の部分を塗るのが難しかったです。

壁に塗る前に汚してはいけない部分(床・窓・窓枠等)を必ず養生しましょう。

マスキングテープは石膏ボードから材料を塗る厚み分離して張るとキレイに仕上がります。

下塗りを全体に施すと写真のような感じです。

塗りたてはグレーですが1日経つと白くなりました。

下塗りは2回塗りましたが大変なので1度で良いと思います。施工要領所にも2回塗れとは書いてないです。

珪藻土を塗る

珪藻土はエコ・クィーンという商品のNSZ(粉末タイプ)というゼオライト細粒入仕上材の2番のカラー(グレー寄りの白)を使用しました。

粉末の状態なので量りに乗せながら分量通り水道水と混ぜて使います。

※混ぜるのが面倒な方はそのまま使えるペーストタイプもあるそうです。

電動ドライバーやインパクトドライバーがあれば先端工具を混ぜる部品に変えて楽に混ぜられます。

良く混ぜた方が良いみたいなので電動工具はあった方がいいと思います。(14V仕様)

下塗り材と同じ様に塗っていきますが、今回は仕上げになるので作業を始めた壁1面を一気に模様付けまで行います。

材料を練りながら行うので結構忙しく助っ人がいた方がいいですよ。

壁ごとに模様を変えてみましたが上の写真の模様が一番上手くできました。

材料を多めに付けてコテで材料を伸ばしきる手前で止める感じでやりました。

コテ模様が出ているのが分かると思います。

表面が意外と乾くのが早いので、悩んでいる余裕などありません!

模様を決めておく事と思い切りやるのがポイントです。

クッションフロアの張り替え

床のクッションフロアも昭和感漂う古めかしい感じで気になったので新しい物に張り替える事に。

古い床は剥がしてから新しい物を張ろうと思っていたのですが、接着剤が強烈で上手く剥がせそうになかったので、そのまま上から張ることにしました。

ネットで探してみると有名な「サンゲツ」さんのべトンタイルと言う物がとても安かったのでこれに決めました。

2畳程の大きさで3000円しなかったので意外と安いと感じました。

張り替える部屋の床を正確に測って先にカーペットを切っておきます。

洗濯機の排水口などの穴も切り抜いておきました。

切断したカーペットを一度仮置きし、大きさが良いか確認したら専用接着剤を均等に伸ばし、半分ずつ張っていきました。

使用した接着剤は「セメダイン」のCL-7Nという物です

ちょっと匂いがキツイ・・・

100均で買ったコロコロ転がす道具で空気を抜いていきます。

床と壁の接点の部分はあとで巾木という部材を付けるので多少隙間が開いても大丈夫です。

窓を断熱化(簡易内窓)

壁には断熱材を入れたのでせっかくなので窓も断熱する事にしました。

以前作った簡易内窓がなかなか優れものでしたので、以前の材料の残りも使って付けました。

取り付け方の詳細は下記記事を参考にしてください↓

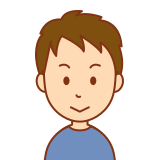

洗面化粧台を設置する

電気も点かなかった洗面化粧台も一新する事にしました。

TOTOのシンプルな混合水栓型洗面化粧台を通信販売で購入です。

幅をワンサイズ下げましたが、使いがっては悪くありません。

ただ鏡を3面鏡にすれば良かったなんて後の祭りです。

水栓が付く水受け側と鏡などの上の部分の化粧台はそれぞれ組み立てられた状態で到着しました。

細かい部品(水栓、給水、排水)は自分で組み立てます。

水受け下部の背面に鉄工用ホールソーで穴を開け、配管を通します。

配管が上手く通ったら別途用意した止水栓を取付けます。

シールテープも忘れずに!

排水管はエルボ(菅を直角に曲げる継ぎて)を使って角度を合わせて水栓台から伸びてくる排水と合体させます。

臭いが上がってこない様にきちんと密閉出来るパッキンも付いていました。

↓付属ネジを使って上部の化粧台を付けていく

壁にネジ6本位で固定しますが、壁が珪藻土や石膏ボードなのでネジが効きません!

そこで石膏ボードアンカーと言う物をネジを留める部分の壁に先に取り付けておきネジを効かせました。

↓石膏ボードアンカーの使い方はこちらの動画で確認できます↓

巾木の取付け

壁と床の交わる角に巾木を取り付けます。

床と壁の交わる部分は綺麗に仕上げられないのでこの巾木を使って見えない様に化粧します。

ご自宅を見て頂けたら同じものが付いていると思いますよ!

完成

↑完成した写真がこちら↑

カビでボロボロだった壁をDIYでここまでできたなぁと我ながら感心するほど良く出来ました。

前より壁と壁の間が7㎝近く狭くなってしまいましたが窮屈感は全くなく、壁が白くなったおかげか逆に広くなったように感じる住人もいました。

写真右のカラフルな柄はトイレのドアですが、簡単に模様替えしようと100均のリメイクシート(両面テープ付き)でやってみましたがこれは失敗でした・・・

折りたたんで売っていたのですが、巻き癖が付いており、どうにもこうにもシワが伸ばせず近くで見るとシワだらけ・・・

少し高くてもホームセンターに売っている良いやつを買った方が良さそうです。

まとめ(材料など)

思い出せる限りの情報を明記しておきます。

掛かった費用・・・18万円位

掛かった時間・・・二人で10日位(週末DIY)

使った材料

- スタイロフォーム3×6厚み20MM・・・7枚

- スタイロフォーム3×6厚み30MM・・・5枚

- 石膏ボード3×6厚み9.5mm・・・12枚

- 野縁材30×40×3000mm・・・12本

- 窓の枠120×15×1800mm幅のDIY用木材・・・2本

- ドアの枠120×15×1800mm幅のDIY用木材・・・2本

- ドアの枠(カフェ板という名前で売っていた)30×150×900mm・・・1本

- 水性シーラー1リットル

- 木部用水性塗料1リットル

- 木部用水性ニス

- 珪藻土・・・日本ケイソウ土建材、エコ・クィーンゼオライト細粒入仕上材の2番のカラー

- 珪藻土下塗り・・・日本ケイソウ土建材、専用下塗り材

- クッションフロア・・・サンゲツ(ベトンタイルHM-11089)

- クッションフロア用接着剤・・・セメダイン(CL-7N)

- 簡易内窓・・・光(簡易内窓フレームレールキット、中空ポリカ版)

- 洗面化粧台・・・TOTO(Vシリーズ、1面鏡、750幅、1800高)

- 木工用ボンド

- 巾木・・・3M分

- 止水栓×2

- 排水管

- 洗濯機用排水口

- リメイクシート3枚

- 養生シート(マスキングテープ、マスカー)

- 変性コーキング10本

- 発泡ウレタン1管

- モルタル

使った道具

- インパクトドライバー14V

- ハンマードリル14V

- バケツ

- コテ×3

- 脚立3尺×2

- 丸ノコ14V

- カッター

- 金ヤスリ

- 量り

- ウレタンガン

- 投光器

- +-ドライバー

- ハンマー

- スクレーパー

- 掃除機

- スケール

- コーキングガン

↓最後に動画でも同じ内容を紹介していますので合わせて見て頂けるとより分かりやすいと思います↓

コメントもお気軽にしてくださいね

最後まで読んで頂きありがとうございました

コメント